Totengeläut als Wehrkraftzersetzung

„Das war wie in den Filmen, da standen zwei Männer in langen, schwarzen Ledermänteln und nahmen unseren Vater mit. Wir wussten nicht warum und wohin“, so sagte meine Mutter, als ich sie einmal nach der Verhaftung meines Großvaters Superintendent Friedrich Frerichs (1903-1982) in Lilienthal (1939-1969) durch die Gestapo am Sonntag, den 5.9.1943, fragte. Man merkte, wie ihre Stimme auch noch 50 Jahre später stockte, als wenn sie immer noch Gott dafür dankte, dass der Vater schließlich wiederkam. Die Verhaftung sei geschehen, als die Familie mit Vater, Mutter und vier Kindern im Alter von 10, 8, 7, und 4 Jahren beim Mittagessen saß.[1] Noch bevor mein Großvater entlassen wurde, musste meine Mutter zum ersten Gymnasialjahr zu einer Tante nach Hofgeismar verreisen. Wahrscheinlich ist es für viele in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsene Menschen schwer vorzustellen, was eine angebliche „Schutzhaft“ bedeutete: kein Recht, einen Anwalt zu sprechen, kein richterlicher Haftprüfungstermin oder Besuch von Angehörigen, einfach ein Verschwinden.

Über die Episode wurde in der Familie nicht viel gesprochen, aber sie war doch in Erinnerung. Mein Großvater selbst erzählte nur, dass er in der Haft mit einem zum Tode verurteilten russischen Kriegsgefangenen zusammen gewesen sei, der ihm ein paar Brocken Russisch beibrachte und mit dem man Mühle spielen konnte. Von seiner eigenen Tat machte er nicht viele Worte. Dass es ihm im schlimmsten Fall so hätte gehen können, wie seinem Zellengenossen, wenn beim Volksgerichtshof Anklage gegen ihn erhoben worden wäre, das war ihm bewusst, aber er sprach es nicht aus. Am 18.2.1943 hatte Reichsminister Joseph Goebbels nach der Niederlage in Stalingrad den totalen Krieg ausgerufen, der weiter verstärkte Repression nach innen ermöglichte.

In einem Brief an seinen deutsch-christlichen und später aus dem Kirchendienst entlassenen Schwager Fritz Maas vom 25.6.1946 erinnert er sich: „Eine Erfahrung habe ich persönlich als innerlich wertvollste aus meiner Gefängniszeit mitgenommen. Mein Zellengenosse, ein katholischer Priester aus Weißruthenien [mit der katholischen Kirche unierte Kirche in der Ukraine], sagte, als ich innerlich mit meinem ungewissen Geschick nicht fertig werden konnte, ganz ruhig und gläubig zu mir:[2] ‚Was Gott schickt, ist gut!‘ Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, ich vermute das, was aus so vielen wurde, die in die Hände der Gestapo für immer gerieten. Aber dies Wort, das er mir sagte, war mir die rechte Wegweisung in den schwersten Tagen und Wochen.“

Meine Großmutter erzählte nur, dass der wegen seiner regierungsfreundlichen Haltung später weithin kritisierte Landesbischof August Marahrens (1875-1950) noch am Abend bei ihr anrief, sie tröstete und sofort seinerseits alle Hebel zur Hilfe in Bewegung setzte. Sie habe ihn als wirklichen Seelsorger erfahren. Am nächsten oder übernächsten Tag machte sich meine Großmutter Hannah dann, mit Mutterkreuz geschmückt, auf den Weg, um in allen Gefängnissen Bremens nach ihrem Mann zu suchen. Angeblich wusste man zunächst nirgends etwas von einem Inhaftiertem namens Friedrich Frerichs. Meine Großmutter ließ sich aber nicht abweisen, sondern sprach immer wieder vor.

Was war passiert? Am 5.8.1943 war Cato Bontjes van Beek aus Fischerhude im Kirchenkreis Lilienthal als Mitglied der Widerstandsgruppe der „Roten Kapelle“ in Berlin hingerichtet worden. Der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt erinnert sich daran, Cato Bontjes 1937-39 in Fischerhude, wo er ihre Mutter, die Malerin Olga Bontjes besuchte und mitunter Orgel spielte, kennen gelernt und sie als Soldat in Berlin 1942 getroffen zu haben. Er sei bei einem Fest erschrocken gewesen, wie offen und sich selbst gefährdend von der Verachtung für den Nationalsozialismus gesprochen wurde. Später machte er sich Vorwürfe, sie nicht gewarnt zu haben. Er schildert die Mutter Olga Bontjes als sehr starke Frau.[3]

Mein Großvater vertrat, weil Pastor Tidow als Soldat einberufen war, 1943 das Pfarramt in Fischerhude. Die weiten Fahrten dorthin wurden von Lilienthal aus mit dem Fahrrad durchgeführt. Der DKW stand ohne Benzin in der Scheune des Pfarrhauses in Trupe. Am Donnerstag, dem 26.8., wurde mein Großvater nach dem Konfirmandenunterricht durch Vermittlung von Familie Tidow um ein seelsorgerliches Gespräch in die Familie van Beek gebeten. Im Gespräch sei die Lage klar, auf seinen Wunsch nicht politisch, sondern seelsorgerlich erörtert worden. Er las „die erschütternden Abschiedsbriefe an die Mutter u[nd] Schwester, in denen ihre religiöse Einstellung u[nd] Haltung ergreifend zum Ausdruck kam. Frau Bontjes nahm die seelsorgerlichen Worte des Hinweises auf das Ewige Leben u[nd] den ewigen Trost mit großem Dank an. Sie richtete an mich die Bitte, der Verstorbenen als Glied der Kirchengemeinde das Sterbegeläut zu gewähren und eine Fürbitte für die Angehörigen im Kirchengebet einzufügen, wie es sonst üblich sei. […] Als besonderer Grund bewegte mich auch das Gefühl, der zu tiefst erschütterten Mutter seelsorgerlich dadurch zu helfen, daß ich ihr nicht wehe tat durch meine Worte.“ Im Anschluss ordnete mein Großvater nun unüblicherweise drei Wochen nach dem Tod das übliche Totengeläut für Cato Bontjes an, kündigte sie am Sonntag darauf, dem 29.8., namentlich im Gottesdienst ab und schloss sie und ihre Familie in das Fürbittengebet ein nach dem „kirchlichen Gebetbuch, ohne etwas zuzufügen“. Cato Bontjes und ihre Familie wurden einfach menschlich und seelsorgerlich anständig als verstorbene Christin und tief traurige Angehörige behandelt. In der Woche darauf muss ein Gottesdienstbesucher oder ein Dritter aus Fischerhude oder Umgebung meinen Großvater bei der Gestapo denunziert haben, der oder die eine solche christliche Anteilnahme vermeintlichen „Volksfeinden“ gegenüber missgönnte. Am nächsten Sonntag, dem 5.9., kam es dann schon zur geschilderten Verhaftung.[4]

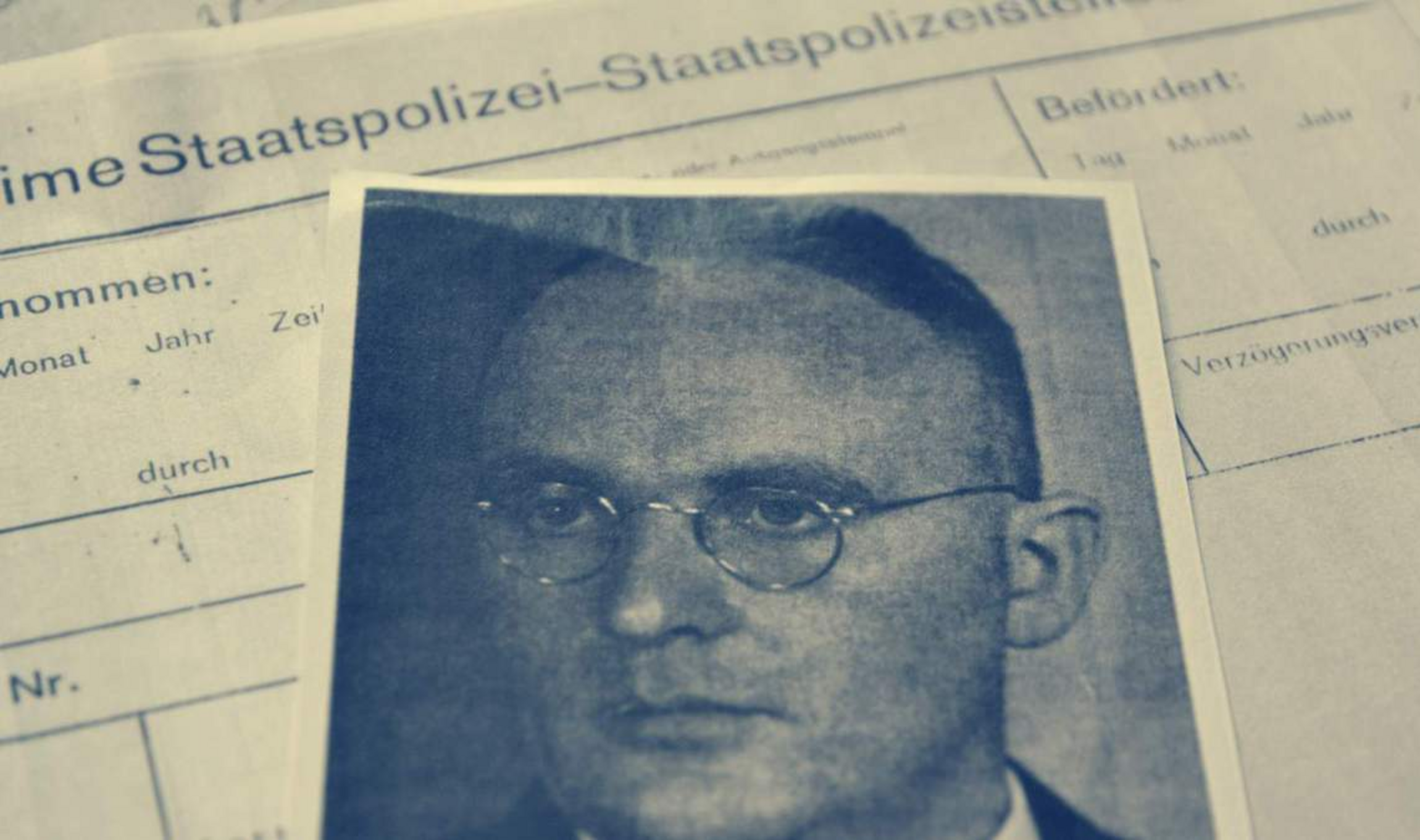

Auf dem Entlassungsausweis aus dem Polizeigefängnis Bremen[5] ist die Dauer der angeblichen „Schutzhaft“ nur mit 19 Tagen vom 11.9. bis 30.9. angegeben. In Wirklichkeit dauerte sie vom 5.9. bis zum Samstag, dem 2.10., also vier Wochen.[6] Nicht einmal in den Polizeiakten war also zutreffend über die Haft Buch geführt, was zur Taktik, die Verhafteten wie die Angehörigen im Ungewissen zu lassen, passte.

Mutter Marie Frerichs, erfuhr vom Unglück ihres Sohnes und sprach Superintendent Dr. Lüder in ihrem Ruhestandsort Göttingen an. Der riet dazu, ein Schreiben des Kirchenvorstands einzureichen – was dann ja auch geschah.[7] Zu diesem Zeitpunkt am 25.9., einem Tag nach dem 11. Geburtstag meiner Mutter und drei Wochen nach der Verhaftung, muss meine Großmutter meinen Großvater zumindest „kurz“ haben besuchen können. Die Schwiegermutter wünscht möglichst viele Besuche. Mein Großvater durfte am 29.9. aus der Haft schreiben, etwas, was er als „besondere Vergünstigung“ ansah. Zur Sicherheit schrieb er zwei fast identische Briefe, die beide ans Ziel gelangten. Der Brief versucht, Normalität zu schildern, um nicht verfänglich zu sein, aber auch Mut zu machen:[8] „Ich möchte zunächst kurz über unser Leben berichten, was bei dem kurzen persönlichen Zusammensein immer unbefriedigend bleibt. Der Tag ist hier ja äußerlich ganz fest geregelt von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, danach ist Nachtruhe. Für den Leib wird genügend gesorgt. Das Essen ist auskömmlich, wenn natürlich Fettigkeiten wie überall auch hier knapp sind, doch gibt es abends reichlich Pellkartoffeln (mit Soße), von dem man für den folgenden Tag zurücklegen kann. […] Waschen und Körperpflege ist jedem selber überlassen, wir nehmen das sehr gründlich vor, da ja Zeit genug da ist. Sonnabends ist Gelegenheit zu heißem Abbrausen gegeben im Waschraum. Das nehmen wir gerne wahr, zumal wir den Raum dann allein zur Verfügung haben. Das ist der äußre Ablauf, täglich durch einen ½ bis 1 stündigen Spaziergang im Hofe unterbrochen, z. Zt. schon morgens um 7.15 Uhr gleich nach dem Kaffee.

Die übrige Ausfüllung des Tages ist nun jedem Einzelnen überlassen. Das ist die große schwere Aufgabe, die einem für das persönliche Leben hier gestellt ist. Ich habe mir gleich vorgenommen, dieses durch Disziplin und Konzentration zu meistern, soweit es möglich ist. Man ist hier auf einmal in der völligen Abgeschlossenheit von der Welt, in wahrem Sinne im Kloster. Darin liegt auch der Weg angedeutet, den wir gehen. Es bleibt so viel Zeit für Seele und Geist, wie nie vorher im Leben.“ Im zweiten parallelen Brief wird noch erklärt: „Wie in einem Kloster steht für uns die Seele an erster Stelle. … Täglich haben wir viel Zeit zum Gebet. Eine wundersame Kraftquelle. … Niemals im Leben habe ich solche Zeit für das treue, ständige Gebet gehabt.“

„Für die Seele sorgen wir gegenseitig, indem wir aus unserm Gedächtnis ganze Bibelkapitel u[nd] Gesänge u[nd] Gebete uns zusprechen. Am Sonntag halten wir jeder halblaut einen ganzen Gottesdienst 9 – 11 Uhr mit Liedern, Gebeten, Lesungen, Predigt u[nd] allem. Ich bin erstaunt, wie das Gedächtnis eine immer größere Hilfe wird. Die Evangelien der Sonntag kann ich weithin aus dem Gedächtnis. Diese täglichen Stunden sind Stunden größten Segens. Daran knüpfen sich natürlich viele fruchtbare Gespräche.“ Nicht einmal eine Bibel war also offenbar dem „Schutzhäftling“ erlaubt.

In meinen Gedanken bin ich täglich bei Dir, bei den Kindern und bei der ganzen Gemeinde. Sage allen meinen Dank für die treue Fürbitte, die ich täglich spüre. Es ist dies ein unsagbar großer Reichtum. Die Gefangenschaftsbriefe des Apostels Paulus werden für uns hier in allem so lebendig. Lies einmal den Philipperbrief n der Übersetzung von Albrecht unter d[ies]em Gesichtspunkt. […]

Doch auch der Geist kommt im weltlichen Sinne nicht zu kurz. Morgens von 8 – 10 Uhr lerne ich russisch. Mein Zellengenosse ist ein Kenner aller slawischen Sprachen. Diese geistige Anstrengung ist ermüdend, aber sehr befriedigend. Das Gedächtnis wird geschult. Dann zur Unterbrechung wandern wir nach der Melodie: ‚Es geht im Käfig auf und ab, der Wärter hat den Schlüssel.‘ Mein Zellengenosse hat es auf 31 km an einem einzigen Tage gebracht, als er allein war! Bis Mittag haben wir eine Fülle volkskundlicher, sprachwissenschaftlicher u[nd] sonstiger Gespräche. Ich habe da viel Gewinn.

Nachmittags machen wir erst gründlich Mittagspause, dann Wandern, Gymnastik u[nd] Übungen, damit der Körper nicht steif wird. Ferner Spiele, die mit einfachsten Mitteln u[nd] etwas Geist zu ermöglichen sind! Hin und wieder kommt dazu noch Lektüre der Verpackungen, meist älteren Datums. Das ältere Datum ist hier wünschenswert, sonst findet die Verpackung leicht andere Liebhaber. Dann kommt unversehens der Abend und um ½ 8 Uhr klappt man mit Freuden das Wandbett herunter. Die Stunde von 8 – 9 gehört dann wieder ganz Euch und der Gemeinde. Ich bete täglich darum, daß Gott Dir in dieser schweren Zeit die Kraft geben möge, alles recht zu tragen und das Notwendige zu vollführen. Ich weiß, welch große, große Last auf Deine Schultern gelegt ist und kann ja jetzt nichts anderes tun als für Dich beten.

Du darfst aber wissen, daß ich ganz ruhig bin und mich immer wieder in die Ruhe hinein beten darf. Du weißt ja, daß meine Tat, die mich hierher gebracht hat, lediglich ein kirchlicher, seelsorgerlicher Akt war nach der üblichen Sitte, woran sich leider ein so schweres Mißverständnis angeschlossen hat, das vorläufig noch nicht ausgeräumt werden konnte. Ich hoffe, daß dies jedoch in absehbarer Zeit möglich sein wird.“ Bürgermeister Murken in Lilienthal, wie auch die Kirchenvorstände in Lilienthal und Fischerhude mögen nach Bremen schreiben. „Im übrigen bin ich ganz ruhig. Und du mußt es auch sein. Was Gott schickt, ist gut! Denen die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen! – Du weißt, daß mir von Natur viele Gaben gegeben sind, auch schwere Zeiten gut zu überstehen.“ Auch bei Alarm – so sicher eine Sorge der Familie – werde man in einen besonderen Schutzraum gebracht. Der Brief der eigenen Mutter ist offenbar zu meinem Großvater gelangt.

Der getröstete Grundton des Briefes täuscht über die sicher auch immer wieder überfallende Unruhe nicht hinweg. Mein Großvater sieht sein Handeln als normales und übliches seelsorgerliches Handeln an. So äußerte er sich auch offenbar im Verhör bei der Gestapo, verwies dort auf seine Erfahrung als Gefängnisseelsorger in Lingen. Sein Verhalten sei einfach mißverstanden worden von Seiten des Denunzianten wie auch der politischen Obrigkeit, d. h. offensichtliche Kritik am nationalsozialistischen System habe er nicht üben wollen. De facto wurde seelsorgerliche Solidarität mit einer tief betrübten Familie genau dazu. Gegenüber der Gestapo führte mein Großvater aus: „Irgendwelche Bedenken politischer Art kamen mir überhaupt nicht, da mir nicht bekannt war, daß gegenüber hingerichteten politischen Gefangenen jeglicher kirchlicher Akt verboten ist. Wäre mir nur ein Bedenken in der Richtung gekommen, daß hier ein Verbot vorlag bzw. daß hier ein politisches Mißverstehen dieses Aktes eintreten könnte, hätte ich selbstverständlich der Mutter den Schmerz der Absage bereiten müssen. Ich ordnete also das Glockengeläut an. Bis auf wenige Ausnahmen hat auch die ganze Kirchengemeinde, die in Fischerhude besonders geschlossen ist, die Angelegenheit als rein religiös-kirchlich aufgefaßt, ohne daran Anstoß zu nehmen, als Tröstung der erschütterten Angehörigen.“

Ähnlich argumentiert der von meiner Großmutter informierte Kirchenvorstand in Lilienthal und hebt auf das unpolitische Handeln des treuen Seelsorgers ab, verweist auf das pflichtbewusste und opferbereite Vorbild, freiwilligen Militärdienst, die Mitgliedschaft in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und Kriegerkameradschaft. Am Donnerstag, dem 30.9.1943, wird der Entlassungsausweis seitens des Gefängnisses unterschrieben. Am Sonnabend, den 2.10., kommt mein Großvater schließlich frei. Darf man annehmen, dass die Gestapo zunächst noch klärte, ob man den „Schutzhäftling“ tatsächlich auch freilassen konnte und durfte?

Ein aktiver Widerständler wie Cato Bontjes van Beek gegen das nationalsozialistische Unrechtssystem war mein Großvater, Superintendent Friedrich Frerichs, nicht, auch wenn er sich zur Bekennenden Kirche zählte wie alle Pastoren seines Kirchenkreises. Was mein Großvater von nationalsozialistischen Verbrechen oder Kriegsverbrechen ansonsten wusste als Landpfarrer im Solling, in der Göhrde und in Lilienthal ist mir nicht bekannt. Seine Bemerkung, dass die in die Hände der Gestapo Gefallenen wohl kaum dem Tode entkamen, deutet an, dass er mehr wusste, als er später erzählte. Er hatte ja selbst erlebt, dass eine Ernennung als Studiendirektor des Predigerseminars in der Göhrde 1939 wegen politischer Unzuverlässigkeit an einem Einspruch der nationalsozialistischen Finanzabteilung der Landeskirche gescheitert war.[9] Was ihm als jemand, der als „treuer Seelsorger“ für den Ortsbauernführer die vielen Gefallenenmeldungen in Lilienthal an die Familien überbrachte, sinnfällig vor Augen stand, war das Elend eines viele Menschenopfer kostenden Krieges. Er wusste um den Grund für die Hinrichtung von Cato Bontjes, übte als empathischer Seelsorger für eine in tiefe Trauer gefallene Mutter, ein Gemeindeglied, das aus christlicher und menschlicher Liebe zu trösten war, selbstverständlich den kirchlichen Trost, der zu Gebote stand, die Verabschiedung eines Gemeindeglieds mit Totengeläut und Fürbitte im Gottesdienst und leistete insofern einen Akt des Widerstands gegen feiges Verschweigen, ohne es eigentlich zu wollen. Das Läuten der Glocken war kein heldenhafter Akt des Widerstands in dem Sinn, sondern des Beistands.[10] Ein Bekenntnis zu christlicher Menschlichkeit war es in jedem Fall. Dass dies als staats- und volksfeindlicher Akt gesehen werden konnte, entlarvt andererseits die verbrecherische Menschenverachtung des Nationalsozialismus.

Jobst Reller, Hermannsburg

[1] Heiko Frerichs: Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geschichten aus einer westfälischen Famlie Maas und Jakob, Rottmann und Schneider, Burgdorf 2001, S. 834 (Selbstverlag Privatarchiv Reller).

[2] Frerichs, Alles Vorhaben, S. 834.

[3] Helmut Schmidt m. Willi/ Wilfriede Berkhan, Ruth Loah, ursula Philipp, Dietrich Strothmann, Hannelore Schmidt: Kindheit und Jugend unter Hitler, Berlin 1992, S. 216f, 225f.

[4] Frerichs, Alles Vorhaben, S. 676f; Heiko Frerichs: Lingen, Fürstenhagen, Göhrde, Lilienthal. Geschichte und Geschichten aus der Familie Friedrich und Hanna Frerichs 1931-1945. Informationen und Eindrücke aus Briefen und anderen Urkunden, [Burgdorf] o. J., S. 389ff Entwurf einer Stellungnahme mit Bleistift auf Fernschreibpapier der „Geheimen Staatspolizei-Staatspolizeistelle Bremen“ (Privatarchiv Frerichs, Burgdorf).

[5] Privatarchiv Frerichs, Burgdorf.

[6] Frerichs, Lingen, S. 384 (Selbstverlag Privatarchiv Reller). Eberhard Klügel: Die lutherische Landeskirche Hannovers und ihr Bischof 1933-1945, Berlin/ Hamburg 1964, S. 500, 506 gibt die Haftzeit mit 1.-23.9.1943 an.

[7] Brief v. 25.9.1943 Marie Frerichs an Hanna Frerichs, in: Frerichs, Lingen, S. 384f.

[8] Brief v. 29.9.1943 Friedrich Frerichs an Hanna Frerichs, in: Frerichs, Lingen, S. 385-388.

[9] Klügel, S. 317.

[10] Das in der Kirche von Fischerhude produzierte und sehr sehenswerte Video von Helge Burggrabe: „Cato. Zum 100. Geburtstag von Cato Bontjes van Beek“ https://www.youtube.com/watch?v=LQOfTMtTnc0 nennt irrtümlich Pastor Tidow als den Urheber des Totengeläuts.